通常の小学校に進学する発達障害児には、通常学級以外に特別支援学級という選択肢があります。

しかし、特別支援学級がどのようなところで、どんな教育を受けられ、どんなサポートを受けられるのかご存知ない親御さんも多いことでしょう。

特別支援学級の特徴が知られていないだけでなく、「勉強内容が遅れる」「通常学級の子のような多種多様な経験を積むことができない」と思っている人も少なくありません。

今回は特別支援学級の特徴とメリット、デメリットをご紹介します。

特別支援学級の特徴とメリット

特別支援学級の特徴

発達に遅れや障害があったとしても、全ての子どもは学校で教育を受けることができます。※これは学校教育法で決まっています。

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

○2 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者

四 弱視者

五 難聴者

六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

○3 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

【引用元】http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

発達障害児は進学する際に、健常児達が通う小学校か特別支援学校のどちらかを選びます。

発達障害児は進学する際に、健常児達が通う小学校か特別支援学校のどちらかを選びます。

ただし、特別支援学校に入学するには一定の制限があるため、希望しても入学できないことがあります。

健常児達が通う小学校に入学する場合、通常学級か特別支援学級のどちらかに在籍することになります。

特別支援学級に在籍を希望する場合、小学校の入学前に就学相談を受けます。

親・子ども・学校・教育委員会の担当者で面接を行い、子どもの発達の程度や状態から教育委員会が通常学級と特別支援学級のどちらが合っているのか検討します。

特別支援学級の特徴

- 教師1人に対して生徒は8人まで。

- 担任以外に介助の先生が常駐していて、必要に応じて学習や活動のサポートをしてくれる。

また、小学校は子どもが自力で登下校するのが原則ですが、特別支援学級の子どもは親の送り迎えが可能で、場合によっては学校側と事前に協議することで校内に車を乗り入れることも可能です。

なお、特別支援学級には、ひとつのクラスに異なる学年の子どもが在籍することがよくあります。

筆者の娘のクラスには小1~小4までの子どもが在籍しています。

一緒に生活科の授業を受けることもありますし、休み時間にみんなで遊ぶこともあります。

通常学級ではなかなか見ない、学年の垣根を越えた活動の場があって新鮮ですよ。

【メリット1】手厚いサポートを受けられる

特別支援学級の最大のメリットは、手厚いサポートを受けられることです。

特別支援学級の最大のメリットは、手厚いサポートを受けられることです。

教師1人に対して生徒は8人までという少人数制であり、常駐している介助の先生もいます。

場合によっては、子ども1人に対して大人が2人という体制になっていることもあります。

学習内容についても、基本的には通常学級の子どもと同じ指導要領の元で勉強しますが、特別支援学級に在籍していると子どもは担任が独自のカリキュラムを組んでくれることがあり、特性に合った方針で指導してもらえるのです。

自閉スペクトラム症と診断された私の娘は、言葉の発達が遅れています。

学習について、教材は通常学級の子どもと同じものですが、国語は理解が追いつきません。

このため、授業の合間や宿題に下の学年のレベルのプリントを出してもらって、理解を深めるサポートを受けています。

他にも、毎日気付いた点や学習で躓いた点、注意したいことや褒めてあげたいことなどを担任の先生が連絡帳に書いてくれるため、学習の進み具合や苦手な点などが把握し易くて助かっています。

発達に遅れや障害がある子どもには、その子に合ったサポートが欠かせません。

特別支援学級では、学習面・学校生活面・担任と親の繋がりといった幅広い範囲で手厚いサポートを受けることができます。

【メリット2】サポートの必要性を細かく選ぶことができる

特別支援学級のもうひとつのメリットは、サポートを選べるという点。

特別支援学級のもうひとつのメリットは、サポートを選べるという点。

発達障害児の中には、算数や国語はサポートが必要だが、図工や体育はサポートが要らない、ということもあります。

こうした場合、算数や国語だけ特別支援学級で授業を受け、図工や体育を通常学級で受ける(介助の先生同伴・介助無しが選べる)ということもできます。

苦手なことについてサポートを受けつつ、通常学級の子ども達と一緒に活動する時間も確保できる、そんないいとこ取りの学校生活を送れるのも特別支援学級の大きなメリットです。

子どもによっては「ずっと通常学級で過ごしているけれど、情緒不安定な時だけ支援学級で授業を受ける」という子もいます。

これは、決してさぼっている訳ではありません。

発達に遅れや障害がある子どもは視覚や聴覚、嗅覚が過敏なことがあり、多くの人が「なんでもないじゃないか」と思う場所でも、激しい頭痛がするほどの騒音を感じたり、目を開けていられないほどのまぶしさを感じたり、多大な負担を感じていることがあります。

苦痛を感じる場にずっと身を置いておくことは非常につらいことですよね。

そういう状況に陥った時、自分をクールダウンするために特別支援学級を活用する子もいます。

特別支援学級のメリットを見ると「贅沢じゃないのか?!」と思われるかもしれません。

しかし、これだけの環境を整えてもらっても、通常学級の子ども達と同じような集団生活を送ることができないのが発達障害児なのです。

決して特別扱いされている訳ではなく、「既存の社会に適応するには本当に多くのサポートが必要なのだ」と周囲に理解してもらえると嬉しく思います。

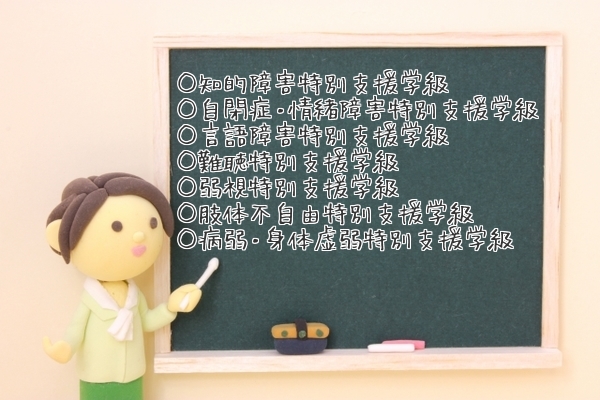

特別支援学級の種類

発達の遅れや障害には色々なタイプのものがあります。

発達の遅れや障害には色々なタイプのものがあります。

それぞれの特性の出方や度合いに合わせて、特別支援学級もいくつかの学級に分かれています。

ただ、これら全ての学級が学校に設置されている訳ではなく、多くの場合は知的障害特別支援学級と自閉症・情緒障害特別支援学級のふたつが設置されています。

知的障害児が在籍する学級で、個々に合った内容の学習指導の他に自立に向けた支援が受けられ、通常学級の子ども達と交流することもある学級です。

知的な遅れはないものの、感覚過敏や鈍感さ、感情コントロールの難しさ、対人関係などの面でサポートが必要な子ども達が在籍します。

学習指導は通常学級の子ども達と同じ学習指導要領に基づいて授業が行われますが、必要に応じて個別の指導が行われます。

他に、コミュニケーション能力の向上、自分の感情などのコントロールの仕方、社会のルール、人間関係の築き方などについて指導、自立に向けた支援が行われます。

子どもの言葉の理解の程度に合わせた学習指導、コミュニケーション方法の指導、自立支援などが行われます。

また、補聴器などの器具も準備されていて、自力で社会生活を送るための自立支援も受けられます。

また、教室の出入口や机の配置、トイレなどについても配慮がなされている学級です。

いずれの場合も、治療や体調を優先しながら、子どもに合った指導方法で指導されます。

特別支援学級に入る方法(入学前の手続き)

特別支援学級に入るためには小学校に入学する前の年に就学相談を受けますが、この際に、発達の度合い、遅れや障害の程度を検査の結果や医師の診断書などで提示する必要があります。

就学相談を受ける

自治体によって細かい時期は異なりますが、小学校入学の前の年の秋頃に就学相談を受けます。

自治体によって細かい時期は異なりますが、小学校入学の前の年の秋頃に就学相談を受けます。

就学相談では、教育委員会の担当者と面接を行い、子どもの発達の度合いや程度がわかる書類を提示し、就学先について話し合います。

乳幼児健診で保健師などから指導を受けたり、子どもの発達について自治体の保健センターなどに問い合わせたりしたことがある人は、自治体から親に連絡がきます。

もちろん、親のほうから相談を持ちかけることも可能です。

就学相談では、親が感じている不安や疑問をぶつけることができ、学校の見学も可能です。

相談しているその場で、即時、決断する必要はなく、親子でじっくり検討した上で入学先を決めることができます。

ただ、あくまで「親が希望した時に行われるのが就学相談」ですから、たとえ乳幼児健診の結果などから教育委員会の人達が「特別支援学級のほうが望ましい」と考えているケースであっても、親が拒否すれば相談は実施されません。

就学相談のための準備

就学相談では、子どもの発達の程度や必要になる支援に関する情報が必要になります。

就学相談の際には、おおよそ次のような書類が必要になります。

- 医師による発達に関する診断書

- 発達検査の結果

- 幼稚園の先生や保育士による、集団の中での様子を記した書類

こうした書類は直ぐに手に入るものではありません。

就学相談を受けようと思っている場合は、できるだけ早いうちから診断や検査を受けられるよう、小児神経科医がいる病院や発達検査を実施してくれる療育施設などを予約しましょう。

就学相談の流れ [対象者:小学校入学の前の子どもとその保護者]

- 夏頃に教育委員会または自治体の就学を担当する課に保護者が電話し「就学相談を受けたい」と伝える。

- 面接(子ども、親、教育委員会の担当者)を受ける。

- 学校見学(子ども、親、校長や教頭、支援学級の担任)をする。

- 発達に関する医師の診断書や発達検査の結果などを準備する。

- 小学校入学前の10~11月頃に教育委員会から書類が送られてくる。

- (4)の書類、(5)で貰った書類、親や子どもの希望(通常学級か支援学級か)を書いた書類を教育委員会に提出。

- 1月末頃までに、教育委員会から通常学級か支援学級か通知が来る。

- 通知内容に不満や疑問がある場合は、教育委員会に申し立てを行う。

おおむね上記の流れで就学相談を受け、在籍する学級を決めます。

面接や見学は、事前に相談すれば複数回可能です。

入学する前の年になったら早めに小学校の情報を集めて、検討し始めましょう

通常学級から特別支援学級に転籍する方法

文部科学省の調査によれば「通常学級に在籍している子どもの6.5%に知的な遅れはないけれど、学習面や行動面で著しい困難がある」と担任が回答しています。

文部科学省の調査によれば「通常学級に在籍している子どもの6.5%に知的な遅れはないけれど、学習面や行動面で著しい困難がある」と担任が回答しています。

【参考】平成24年文部科学省発表/特別支援教育について

こうした子どもの保護者には、教師のほうから転籍を勧めることもありますし、子ども自身や親が転籍を希望することがあります。

転籍を希望しても、特別支援学級に空きがなければ直ぐに移ることはできません。

また、指導方針や教師の数などの問題で、直ぐに転籍できないこともあります。

特に、新たに教師を増やさなければならない場合は、年度が替わる時に転籍を検討する、ということになります。

特別支援学級だと勉強が遅れる?

特別支援学級を選ばない保護者の中には「特別支援学級だと勉強が遅れるので困る」という人がいます。

特別支援学級を選ばない保護者の中には「特別支援学級だと勉強が遅れるので困る」という人がいます。

実は、私も入学前はそう考えていました。

しかし、特別支援学級を選択してみたところ、そういった心配は全くありませんでした。

筆者の娘は小学校1年生の時は知的障害特別支援学級、小学校2年生から自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍していますが、全ての教科が通常学級の子ども達と同じカリキュラムで進んでいます。

決して勉強が遅れているということはありません。

遅れるどころか、通常学級の子ども達と同じカリキュラムを修了しつつ、苦手な所は手厚いサポートが受けられるのです。

特別支援学級の指導要領は原則、通常学級の子どもと同じです。

ただ、子どもの発達の程度などに合わせて特別にカリキュラムを組むことがOKとされているので、そこだけを捉えれば「遅れることがある」と言えますが、それはあくまで「子どもに合わせたカリキュラムを組んだ結果、勉強が先に進まなかった」ということです。

娘は言葉の発達が遅れており、国語の教科書は読めますが、読みながら内容を理解することができません。

また、先生の指示も理解できないことがよくあります。

もしも娘がサポートを受けられない通常学級にいたら、学習内容はもちろん、担任の先生の指示も理解できず、ズルズルと勉強が遅れたのではないかと感じています。

特別支援学級にいたからこそ、小学校1年生のカリキュラムを修了することができたのだと思っています。

「特別支援学級だから遅れる」というのは違います。

子どもの発達の程度や遅れ・特性によって「特別支援学級じゃないと遅れる」ということの方が、可能性は大きいのではないでしょうか。

特別支援学級のデメリットとは?

友達ができない?

特別支援学級は、教師ひとりに対して生徒は8人までですから、通常学級の40人(1年生は35人)に比べると圧倒的にクラスメイトが少なくなりますね。

特別支援学級は、教師ひとりに対して生徒は8人までですから、通常学級の40人(1年生は35人)に比べると圧倒的にクラスメイトが少なくなりますね。

社会性・コミュニケーション能力の発達に不安を感じる親御さんは多くいらっしゃいますが、同年代の子ども達から刺激を受けて成長していくのを望んでいる場合、特別支援学級は合わないと感じるかもしれません。

子どもの将来に響く?

「子どもの将来に響くかどうか」も多くの親御さんが不安に感じることでしょう。

「子どもの将来に響くかどうか」も多くの親御さんが不安に感じることでしょう。

「特別支援学級に在籍すると『普通ではない証拠が残る』と感じ、これが子どもの将来(就職や結婚など)に影響してしまう」と。

特別支援学級に娘を通わせることを決めた私でも、この不安は続いています。

しかし、「子どもを合わない環境に置くとやる気や自信を削いでしまう危険がある。学校生活に苦痛を感じてしまうと、今、悪い影響が出るのが目に見えている」とも考えています。

私は今の強い不安と将来の漠然とした不安を天秤に掛けて、特別支援学級に在籍させました。

このデメリットを解決する確実な方法はありません。

親がどう考え、どう決断するかに掛かっています。

周囲の視線、他の保護者の言動が気になる

残念なことに、特別支援学級の子どもを見下したり噂したり、心ない言葉を口にする人がいます。

残念なことに、特別支援学級の子どもを見下したり噂したり、心ない言葉を口にする人がいます。

そうした人が身近にいるかどうかは運次第であり、自分の努力でなんとかできるものではありません。

また、酷いことは言わなくても「特別支援学級の子どもには、どう接したらいいか解らない」という人は多くいます。

私の娘は特別支援学級に籍を置き、通常学級でも授業を受けていますが、通常学級の子ども達から「トラブルがあった時、言い返していいの?」「どう接したらいいの?」「なにを手伝うの?」など、色々な質問を担任の先生経由で聞きました。

「普通じゃ無いから普通に接することができない」と漠然と考えていたようです。

この問題は、親と担任の先生の連携&フォローである程度は解決できます。

保護者と学校がうまく関係を保つことで、解決策を探っていくことができるでしょう。

地域格差が大きい

特別支援学級の大きな問題として、「学校によって教育・指導の質が異なる」という点が挙げられます。

特別支援学級の大きな問題として、「学校によって教育・指導の質が異なる」という点が挙げられます。

サポート体制が整っており、教師の知識・経験が豊富で、校長の教育方針も特別支援学級に配慮したものである場合は、発達障害児も伸び伸びと学校生活を送ることができます。

しかし、特別支援学級が「問題児のたまり場」というような扱いになっている学校がある、という話も聞いたことがあります。

この問題には教育現場の人手不足、教職員の知識や認識不足、教員の育成システムなど、色々な事情が影響していて簡単には解決できないため、現在のところ、小学校を選ぶ際にできる限り多くの情報を集め、質の高い特別支援学級を選ぶしかありません。

早くこうした状況が解決されると良いですね。

まとめ

特別支援学級は、子どもの発達の程度や障害に合わせたサポートが受けられる学級です。

特別支援学級は、子どもの発達の程度や障害に合わせたサポートが受けられる学級です。

多くの小学校に知的障害特別支援学級と自閉症・情緒障害特別支援学級が設置されており、他にも言語障害や難聴、弱視、病弱な子ども向けなど様々な学級があります。

特別支援学級では、個々の子どもに合ったカリキュラムを組んでもらうことができ、学習面・生活面でサポートが受けられます。

ただ、デメリットもあるため、親が葛藤することもしばしば。

就学前にじっくり検討した上で、就学先・在籍学級を決めましょう。

子どもの立場を第一に考え、親子にとってベストな選択ができるよう、教育委員会や学校も巻き込んでいきましょう。

【参考サイト】内閣府HP

コメント