自閉症スペクトラム障害の特性を持つ子どもは他者の気持ちを読み取ることを苦手としますが、だからといって人間関係に苦労する、他者の思惑に気づかず心を痛めることを親としては看過できませんよね。

今回は「心の理論」を軸に、親から子に教えたいコミュニケーションスキルと、もしもの時の身の守り方について提案します。

「お友達の言動の真意が分からず困惑している」「子どもが知らない人に声をかけられた時どうしたらよいか」など、日常で起こり得る問題の解決策をこの記事から見出すことが可能です。

ぜひ参考にしてくださいね。

「心の理論」課題で何が分かるの?

私の娘(Mちゃん)は小学1年生です。

私の娘(Mちゃん)は小学1年生です。

5歳の頃に在住地域担当の保健師さんから「娘さんには発達障害(自閉症スペクトラム障害)の傾向がある」と告げられました。

就学後は月に1回のペースで、言語聴覚士のG先生が運営している療育施設でソーシャルスキルトレーニングを受けています。

娘は療育に通い始めた当初、パソコンで視聴できるアニメーション版の「心の理論」課題に取り組みました。

☝[参考サイト]https://www.kokoro-cd.com/index.html

「心の理論」とは、相手の気持ちを推測・理解できる能力のこと。

この能力をどの程度まで獲得できているかを確認する方法のひとつに、心の理論課題が用いられています。

その内容は、短いストーリーに登場する人物の考えや行動を推測しながら質問に答えていく簡単なテスト方式です。

ここで有名な課題のひとつ「サリーとアンの課題」を紹介します。

サリーとアンの課題

- サリーとアンが一緒に遊んでいます。

(サリーは箱を、アンは籠を持っている) - サリーは人形を箱に入れて、部屋の外へひとりで出て行きました。

- アンは、サリーが入れた人形を箱から出し、籠に入れて部屋を出て行きました。

- サリーが部屋に戻ってきました。

【質問】さて、サリーは人形と遊ぼうとして、どこを探すでしょうか?

【答え】箱

心の理論が形成されていると「箱」と答えられますが、自閉症スペクトラムの場合「籠」と答える子もいます。

その原因は、サリーの立場で考えることが難しい、または第三者の目で見た事実を述べていることにあります。

※心の理論課題は、回答の結果で自閉症の判断をするものではありません。あくまでも現時点で、他者の気持ちや考えをどの程度まで推測できているかを知る手がかりのひとつです。

娘は「嘘」が苦手だと知る

娘が今まで取り組んだ心の理論課題の中で、唯一不正解だったのが「妨害と欺き課題」です。

妨害と欺き課題題

- 箱の中にオモチャが入っています。

- サンタさんはオモチャを見つけると、もうひとつオモチャをくれます。

- 泥棒はオモチャを見つけると、持っていってしまいます。

- サンタさんにはオモチャが見つかるよう助けましょう。

- 泥棒にはオモチャが見つからないよう邪魔しましょう。

- 【質問1】サンタさんが来ました。あなたは箱に鍵をかけますか、それとも開けておきますか?

- 【質問2】泥棒が来ました。あなたは箱に鍵をかけますか、それとも開けておきますか?(※確認ポイント1/泥棒にオモチャを盗まれないよう妨害することができるか?)

- 【質問3】箱の鍵がなくなってしまいました。サンタさんが来て「箱には鍵がかかってる?それとも開いてる?」と尋ねました。あなたは何と答えますか?

- 【質問4】泥棒が来て「箱には鍵がかかってる?それとも開いてる?」と尋ねました。あなたは何と答えますか?(※確認ポイント2/泥棒にオモチャを盗まれないよう嘘をついて欺くことができるか?)

引用元/DIK教育出版:https://www.kokoro-cd.com/html/composition.html#04

この課題のねらいは、泥棒にオモチャを盗まれないように、1.妨害すること、2.嘘をついて欺くことができるかの2点を確認することです。

娘は質問4で「箱は開いてる……」と苦しそうに答えました(正解は「箱には鍵がかかっている」です)。

質問1~3までは即座にハキハキと答えていましたが、質問4では答えるまでに時間がかかり声も小さくなっていたのです。

私はその様子を見て、娘は嘘をつくことが苦手なんだと初めて知りました。

「嘘」が苦手な理由

課題を終えた後、療育のG先生と私の二人でお話しをしたところ、G先生から「Mちゃんが質問4につまずいた理由は恐らく、嘘を言うことに抵抗感があったのではないかと思います」と説明があったため、私から「嘘の種類と使い方について教えたい」と提案し、賛同してもらいました。

課題を終えた後、療育のG先生と私の二人でお話しをしたところ、G先生から「Mちゃんが質問4につまずいた理由は恐らく、嘘を言うことに抵抗感があったのではないかと思います」と説明があったため、私から「嘘の種類と使い方について教えたい」と提案し、賛同してもらいました。

療育からの帰り道、車の中で娘に尋ねてみました。

私「どうして泥棒に、箱は開いていると教えちゃったのかな? オモチャを取られるけどいいの?」

娘「オモチャを取られるのはイヤだけど……、嘘はいけないことでしょう?」

G先生の指摘のとおり、娘は「嘘は悪いこと」だと認識していたのです。

確かに、嘘は悪いことだと子どもの頃から教わる上、娘には「白か黒か」の二択思考に偏る特性があるため「嘘=悪いこと」を決定づけていました。

教えたい3種類の嘘

「嘘」とは事実ではないこと、人を騙すために用いることなので、決して正しいこととは言えません。

しかし、生きていくうえで、時には嘘も必要だと娘に知ってほしいので、嘘を3種類に分けて教えました。

3種類の嘘

- 優しい嘘(相手を傷つけないため、事実を知らせないほうが良いと判断した場合に使う嘘)

- 自分を守る嘘(事実を伝えると自分が被害に遭う可能性がある場合に使う嘘)

- 悪い嘘(相手を騙す・陥れる、都合の悪い事実や物事を隠すときに使う嘘)

3種類の嘘を使うシチュエーション、嘘を使ったとき/使わなかったときの予測結果、嘘にまつわる身近な例え話を、簡単なイラストを用いながらじっくりと説明しました。

3種類の嘘を使うシチュエーション、嘘を使ったとき/使わなかったときの予測結果、嘘にまつわる身近な例え話を、簡単なイラストを用いながらじっくりと説明しました。

嘘は全て悪いことだと認識していた娘は「嘘をついていいときがあるんだね!」と驚いた様子を見せつつも、しっかりと理解してくれました。

3種類の嘘を理解した娘は、私と一緒にアニメを見ていると「これは優しい嘘だね」とか「今、悪い嘘をついてるよ」と登場人物の気持ちを理解して私に話してくれるようになったのです。

アニメの中とはいえストーリーを追って登場人物の気持ちを推測・理解できるようになった娘の様子を見ると、親子で一緒にアニメを視聴することは「心の理論」の育成に役立つのだと実感しました。

アニメに限らず、絵本や映画も親子で一緒に見て感じたことを話し合えば、人の気持ちや感情、考え方、行動の理由を推測・理解するトレーニングになり共感力も育むことができます。

成長に沿った「心の理論」を育てよう

小学生にもなると人間関係はだんだんと複雑化してきますね。

小学生にもなると人間関係はだんだんと複雑化してきますね。

特に女の子同士のコミュニケーションが難しいことは、女性だからこそ私も理解しています。

娘も就学後は、悲喜こもごもの人間関係をよく話してくれるようになりました。

私は傾聴に努め、娘が感じ取ったことや心の声をできるだけ話してもらうようにしています。

ときには、友達の言動に過敏に反応して不安を感じていることがあり、それら言動の理由もよく理解できていない様子です。

そんな時は、友達の気持ちや言動の理由、友達に対して最善と思われる言動を、簡単なイラストや文字にして見える形で具体的にアドバイスするように心掛けています。

娘は友達の言動の理由が分かると不安を払拭することができるようです。

私は「自閉症スペクトラムの傾向がある娘は人付き合いが苦手なんです」とは絶対に言いたくありません。

なぜなら、それは娘へのあらゆる支援と、娘の成長を、私自身が諦めたことになるからです。

娘には自尊心とマイペースを守ることを基本とし、人の気持ちを理解・共感して最善の言動を選択できる女性に成長してほしいと願っています。

また、みんなと同じように合わせることを当たり前とせず、自分で考えて行動できる強さも育んでほしいため、先に述べた嘘や、本音と建前、社交辞令など人間関係に溢れている常識や、理想だけでは語れないリアルな一面も知ってほしいのです。

そんな目には見えない暗黙のルールを、娘の成長に合わせながら教えていきたいと考えています。

絶対に教えておきたい身の守り方

児童精神科医の佐々木正美さんの著書『完 子どもへのまなざし』の中に「自閉症スペクトラムの人はとても素直で正直です」と書かれています。

児童精神科医の佐々木正美さんの著書『完 子どもへのまなざし』の中に「自閉症スペクトラムの人はとても素直で正直です」と書かれています。

私も娘を見て、とても素直で正直だなと感じています。

また、本人は嘘をつく必要性を持ち合わせていないので、たとえ他者が嘘をついても理解が難しく、優しい人は皆が善人であると表の顔だけを見て素直に受け入れてしまう可能性があります。

近年では言葉巧みに子どもを騙す卑劣な犯罪が増加しており、度々ニュース番組で見聞きしますね。

そんな世の中で、子どもたちは就学すると登下校や塾通いなど、ひとりで行動する時間も増えてくるので心配が尽きません。

特に他者の気持ちを読み取ることが苦手な子どもには次のような教えが必要です。

優しく接してくれる人の全てが善人ではないこと、万が一にでも下記の事例のような不測の事態に遭遇した場合、どのように行動すればよいかなど、自分の身の守り方をより具体的に繰り返し教えていく必要があります。

こんなときどうする? -事例と対策-

- 事例1/道で声をかけられたとき

- 下校時ひとりで歩いていたら「お母さんがケガをして入院した。お母さんは君にすぐ会いたいと言っている。病院まで連れて行くから急いで車に乗りなさい!」と、お母さんの知り合いという人に声をかけられたら?

- 事例2/ショッピングモールで迷子になったとき

- 「どうしたの?迷子になっちゃったの?おうちの人を一緒に探してあげるから手を繋いで行こうか」と知らないけど親切な人に声をかけられたら?

- 事例3/ひとりで留守番中

- インターホン越しに「おうちの人はいますか?テストで100点がとれる学習ゲームを紹介しています。おうちの人が帰ってくるまでちょっとだけ遊んでみませんか?」とセールスマンが面白そうなものを見せてくれると言っているけど……?

他者の気持ちを読み取ることが苦手な子どもたちは、上記の事例に登場する仮想の人物に「悪意があるのでは?」と警戒することができるでしょうか?

私の娘は警戒できないと思ったため、上記の事例を話して、仮想の人物から言われるがまま行動した場合に起こり得る事態を具体的に伝えました。

娘は泣きましたが、泣くほど怖いことだと分かってくれたようです。

さらに、このような場合にとるべき対策や行動も教えています。

ご家庭で、子どもの行動範囲や実際のシチュエーションをもとに、不測の事態の予防策と対策を考えておきましょう。

上記事例の具体的な予防策と対策は下記の通りです。

- 事例1/道で声をかけられたとき

- 防犯ブザーを鳴らし大声を出して全力で走って逃げる。重くて走れないならランドセルは捨てていい。

- 一番近いお店に入って店員さんに助けを求める。もしもの際に駆け込めるご近所さんを決めておく。

- 娘を車で迎えに来るのはパパ、祖父母、叔母、学校の先生以外の人には頼まないと教える。

- ※ちなみに我が家では娘に通学時はGPS端末を持たせています。

- 事例2/ショッピングモールで迷子になったとき

- 親を探して歩き回らない。

- インフォメーションセンターの制服を着たお姉さん、レジにいる赤いエプロンを着た女の人にだけ連絡カードを見せて親を探してもらう。

- ※我が家の場合、人が多い場所に行く時には、娘の名前と保護者の連絡先が明記してある連絡カードをホルダーにセットし、ポシェットに入れて持たせています。パニックで泣いて話せないときでも連絡カードを出せば大丈夫だと安心できるお守りです。

- 事例3/ひとりで留守番中

- インターホンが鳴っても応答しない。

以前、自宅に来た英語教材のセースルマンとインターホンの画面越しに私が話していたときのことです。

横で一緒に画面を見ていた娘が「あのお兄さん風船持ってる!ほしいな~」と言いました。

これはチャンスです。

セールスマンが帰ったあと娘に「風船がほしいと思ってMちゃんがドアを開けるでしょ、そしたらお兄さんはMちゃんを抱っこして車に乗せて遠くに連れて行くかもよ、もうお家に帰れないかもよ?どうする?」と話をしました。

娘は怖さのあまり泣き出しましたが、私は危機感を持たせるためには怖がらせるくらいで丁度いいと思っています。

子どもを守る視点を広げよう

私はあえて、犯罪という穏やかではない言葉を使いました。

私はあえて、犯罪という穏やかではない言葉を使いました。

その理由は、発達障害関連のガイドブックやサイトの多くは、発達障害児の課題を幼稚園や学校での過ごし方、友達との付き合い方など、狭いエリアにだけ焦点を合わせているような印象を持っているからです。

幼稚園や学校には必ず支援者の存在があります。

しかし、そこから一歩踏み出せば1億人の老若男女が様々な思惑を抱きながら暮らす複雑な社会が広がっています。

登下校の道やショッピングモールですれ違う人たちの全てが心優しい善人ではないことを、まずは私たち保護者が肝に銘じて、常に注意しておかなければ、子ども達の安全を守ることはできないと危機感を抱いています。

110番と119番のかけ方を教える

身の守り方としてもうひとつ、110番と119番のかけ方を教えてあげることも大切です。

身の守り方としてもうひとつ、110番と119番のかけ方を教えてあげることも大切です。

私の夫は帰宅時間が遅く出張も多いため、自宅では私と娘のふたりで過ごす時間が大半です。

夫の出張中にふと思い浮かんだのは「私が倒れて意識不明になったら娘はどうするんだろう?」でした。

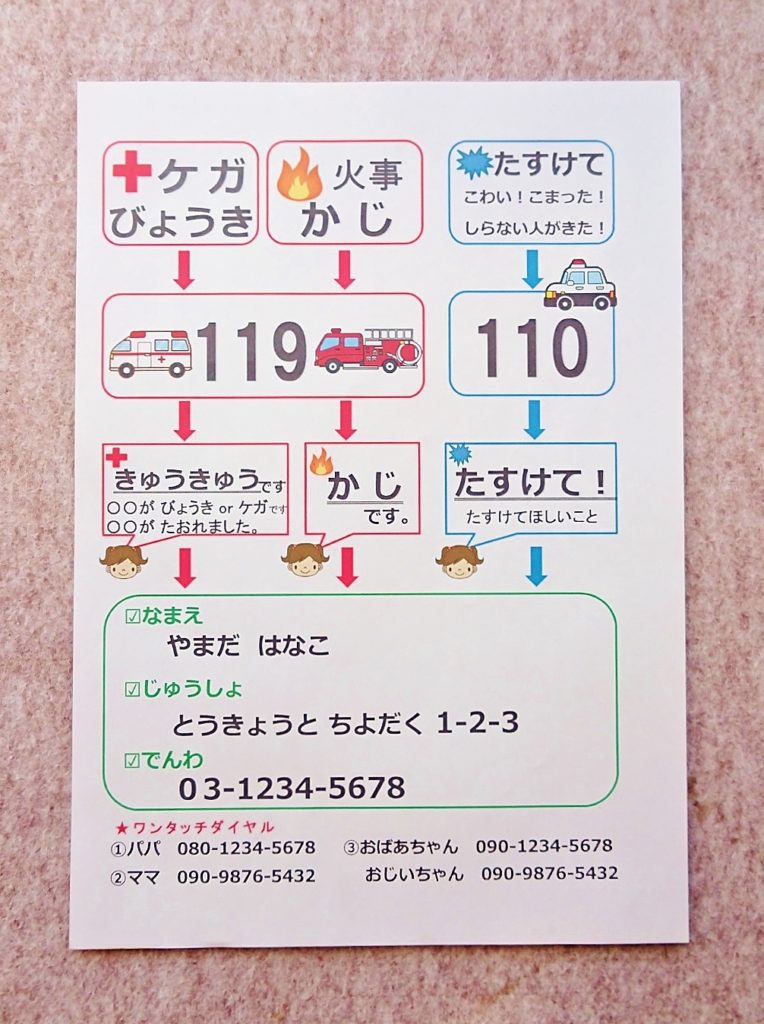

倒れた私の傍らでただただ泣いている娘が容易に想像できたので、110番と119番のかけ方を説明した緊急通報表をパソコンのExcelで作りました。

話し言葉だけの情報では完璧な理解が難しいが、言葉やイラストで見たものは理解が早く記憶に残るという娘の特性を考慮し、緊急通報表は大きな文字とイラストを交えて作りました。

それを掲示タイプにして、常に定位置にある固定電話の前に貼っています。

続いては電話をかける練習です。

- 娘が固定電話から別の部屋で待機している私のスマートフォンに電話をかけます。

- 私が「はい〇〇消防署です!火事ですか?救急ですか?」と消防署の人になりきって話しかけます。

- 娘が緊急通報表を見ながら「救急です!お母さんが倒れました、住所は……」と説明をします。

このやりとりを何度も練習します。

表を見なくても話せるようになることが目標です。

加えて、固定電話と私のスマートフォンから家族に電話をかける練習も繰り返しています。

緊急通報や家族との連絡手段を教えることは、発達障害児に限ったことではありません。

小さなお子さんとふたりきりで過ごす時間が長い親御さんや、低学年のお子さんに留守番を任せることがあるご家庭でもぜひ取り入れてほしい方法です。

さいごに

今回は「心の理論」の育成と、身の守り方について提案しました。

今回は「心の理論」の育成と、身の守り方について提案しました。

他者の気持ちを推測・理解することが苦手な子どもには、人の複雑な言動の裏側を丁寧に説明することが大切ですね。

過去に「娘にはこんなことまで細かく教えていかなければならないのか……」と疲弊することがありましたが、その後、療育の先生からのアドバイスのおかげで娘の話を傾聴し共感できるようになった頃、「私もお母さんになったら自分の子どもに色々なことを教えたいな」と娘が話してくれました。

「7歳の娘がいつかは母親になりたいと思っている、自分の子どもに何かを教えたいと思っている」……娘の言葉を聞いたとき、母親である私が今までに教え働きかけてきたことは娘に届いているんだと実感できて、嬉し泣きしてしまいました。

それからというもの、私は生涯を通して、自分が教えられる全てのことを丁寧かつシンプルに娘へ伝えていくと覚悟を決めました。

発達障害児を育てている親御さんには本当に苦労が多いことでしょう。

しかし、今日、明日の小さな積み重ねが子どもの将来を支える強固な基礎になると考えれば、共にする苦労は期待や楽しみへと様変わりします。

今を生きる子どもの笑顔を守りながら、長い目で成長を応援していきましょう。

コメント